Банкир Петр Авен и искусствовед Марина Лошак фактически коллеги. Председатель совета директоров Альфа-банка, миллиардер (№22 в списке русского Forbes) Петр Авен — коллекционер предметов искусства, владеет одним из самых обширных частных собраний в России. Одновременно он сопредседатель Попечительского совета Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ), в который входят известные бизнесмены и чиновники. Марина Лошак, в свою очередь, уже год генеральный директор ГМИИ, а до этого была известным московским галеристом, возглавляла несколько крупных арт-проектов. Именно поэтому Forbes решил поговорить с ними о том, как в России ощущают себя меценаты и когда частные деньги пойдут в государственные музеи.

Хорошая коллекция живописи/искусства — это коллекция, где есть вещи музейного уровня. Теоретически музеи заинтересованы в том, чтобы включать в свои выставки жемчужины частных коллекций. А коллекционеры — участвовать в выставках, чтобы формировать историю и репутацию своих собраний. Почему большинство российских частных собраний закрыты, а выставляться готовы единицы?

Петр Авен (П. А.): Во-первых, ситуация меняется. Начну с себя. В последние годы я стал активно предоставлять предметы своей коллекции на выставки, чего раньше не делал. Одна причина сугубо практическая — раньше наши музеи не страховали выставляемые вещи. Сейчас все поменялось, музеи страхуют коллекционные экспонаты.

Но есть, конечно, и личные причины. Когда я только начал собирать предметы искусства, мне было жаль с ними расставаться даже на время. Понимание того, что есть общественный долг, что надо выставлять ценные вещи, пришло позже. Вдобавок меня часто смущало само качество выставки, в которой предлагалось участвовать. У нас, к сожалению, были выставки, я не буду их называть, в 1990-е годы, в том числе организованные музеями, где попадалось достаточное количество не вполне проверенных вещей. И мне не очень хотелось выставлять свое рядом с произведениями, которые не кажутся достойными.

Хорошие вещи нужно выставлять на хорошей выставке, в хорошем музее. Кстати, ровно сейчас, например, у меня большая часть вещей из Москвы находится в Вене на выставке русского искусства.

Скажите, Марина, какова сейчас доля меценатов в финансировании музея?

Марина Лошак (М. Л.): Такой системообразующий музей, как наш, в существенной степени поддерживается государством. Но без спонсоров, частного капитала мы не смогли бы организовывать многие серьезные выставки, и не потому, что государство жадничает, а потому, что это очень крупные суммы. У нас есть возможность проводить какие-то выставки при поддержке государства. Но мы понимаем, что должны самым тесным образом работать с нашими партнерами, компаниями и предпринимателями.

А масштаб этой поддержки сейчас сравним с западным?

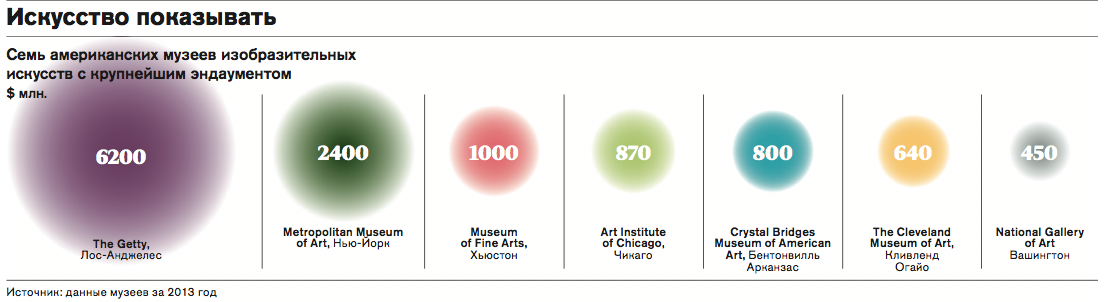

М. Л.: Нет, конечно. С американскими музеями, где практически все финансирование приходится на частные пожертвования, сравнивать бессмысленно, это просто другой мир. Но и в европейских музеях масштабы поддержки совершенно иные.

П. А.: Я добавлю: кроме Пушкинского музея я еще вхожу в попечительский совет лондонской Royal Academy of Arts. И могу сказать, что спонсоры собирают там для музея каждый год десятки миллионов фунтов. А это только одна из выставочных площадок в Лондоне, есть еще Tate, National Gallery и много других хороших мест. Притом что Пушкинский музей сделал гигантский шаг вперед в части работы с частными деньгами, это пока незнакомый масштаб для нашей страны. Наши и их цифры различаются на два порядка.

М. Л.: Мы, к счастью, не стоим перед финансовой пропастью, у нас есть средства для развития. Но, конечно же, их недостаточно. Для нормального развития музею такого масштаба, как наш, необходимо значительно больше средств, которых мы ждем от наших меценатов, от друзей музея.

Все-таки зритель плохо понимает, сколько стоит качественная выставка. Даже небольшая выставка, а я уже не говорю об особых проектах, стоит обычно не меньше миллиона долларов. И учтите, мы проводим не одну выставку, их много.

Какова стоимость средней выставки? Это чтобы понимать масштаб предприятия.

М. Л.: Слово «средний» к нам не очень применимо. ГМИИ им. Пушкина — один из крупнейших музеев страны, мы работаем с искусством мирового уровня и не можем брать вещи среднего или плохого качества. Это определяет масштаб наших партнеров — и зарубежных музеев, и частных коллекционеров. За аренду вещей мы должны платить loan fee, это очень большие деньги. Добавьте сюда страховку, транспортировку, подготовку экспонатов…

П. А.: Это стоит сотни тысяч долларов.

М. Л.: Да, сотни тысяч. Подготовка выставки, работа дизайнера, построение экспозиции, издание каталога и т. д. — все это требует серьезных расходов.

Если бы у музея было больше финансовых ресурсов, мы смогли бы делать интересные сопутствующие проекты. Выставки сейчас делаются так, что недостаточно просто привезти вещи, нужно еще уметь показать их. Часто это 50% успеха. Качественное музейное дело в современном понимании — дорогое удовольствие.

Зритель же не должен думать о стоимости выставки, он должен получить качественный продукт, испытать эмоции. Он должен захотеть прийти в музей еще раз, позвать друзей, привести детей.

Каковы причины смены попечительского совета в 2014 году?

М. Л.: Прошлый попечительский совет разошелся в подходах с предыдущим руководством музея, у них не получалось эффективно взаимодействовать.

А причина в чем?

М. Л.: На мой взгляд, прежде всего в неумении слышать друг друга.

П. А.: Я как член и предыдущего, и нынешнего состава попечительского совета хотел бы вот что заметить. Неспособность старого руководства музея найти общий язык с попечителями отражает глубокое недоверие частного сектора к государственному и государственного сектора к частному. У прежнего руководства музея было глубокое недоверие к меценатству, к коллекционерам, к частной жизни. При всем моем огромном уважении к Ирине Александровне Антоновой (бывший директор ГМИИ, сейчас президент музея. — Forbes) она, безусловно, человек, воспитанный в советской системе. Она просто не верит, что частные деньги могут помочь, она не очень верит, что люди могут помогать бескорыстно.

Это ведь системная вещь, которую я часто вижу в нашей стране. С одной стороны, подозрительность представителей государственных институций по отношению к частным деньгам. Понимаете, когда меценат финансирует проект, он хочет как-то участвовать в обсуждении этой выставки, хочет участвовать в процессе, хочет, чтобы его имя было на афише, что-то еще. Особенно когда этот человек — коллекционер. Я часто сталкивался с ситуацией, когда как попечитель, как меценат тратил деньги и после этого со мной вообще не разговаривали. Отношение к богатым как просто к денежным мешкам во многом мешало многие годы.

К счастью, при новом руководстве эта ситуация меняется.

М. Л.: С коллекционерами и меценатами очень легко работать, когда они чувствуют, что ты с уважением относишься к их точке зрения, учитываешь их позицию.

П. А.: С другой стороны, у нас сложился и другой ошибочный стереотип, когда бизнесмены не слушают профессионалов. Мы, попечительский совет, должны помогать руководству музея, участвовать, советовать, но точно ничем не руководить.

Изучение заведомо подлинных картин и предметов в частных коллекциях позволяет совершенствовать искусствоведческую экспертизу. Это важно в том числе для борьбы с подделками на рынке искусства.

П. А.: Ну эта проблема постепенно рассасывается, по-моему. Те, кто собирает серьезные коллекции, все-таки умеют определять при покупке подлинность. У всех действительно были случаи, когда в коллекциях обнаруживались фальшаки, извините за жаргон, но у опытных собирателей это случается все реже.

М. Л.: Сегодняшние серьезные коллекционеры владеют собраниями с высокой репутацией. Именно они становятся партнерами нашего музея. Только их вещи участвуют в музейных проектах.

Мы говорим о российских коллекционерах?

М. Л.: Нет, конечно! Наши коллекционеры находятся в общекультурном пространстве, внутри мирового процесса. Петр, как коллекционер, точно так же работает с западными музеями, с кураторами выставок, с директорами музеев, он разговаривает с ними так же, как и со мной, и точно так же может показывать свои вещи там.

Если мы это понимаем, то сегодня ошибки невозможны, потому что мы точно знаем, кого зовем и зачем. Мы хотим показывать у себя качественные вещи, у нас есть коллекционеры, у которых, в частности, интересные коллекции западного искусства и старого искусства.

Мы нуждаемся в их вещах, потому что, например, не представлены определенные направления искусства, скажем, такие как немецкий экспрессионизм. Мы очень заинтересованы в том, чтобы эти коллекционеры давали нам свои вещи не только на выставки, но и в постоянную экспозицию, что делают все мировые музеи.

Почему крупные коллекционеры, например Вексельберг, Ананьев, Якобашвили, предпочитают создавать частные музеи, хотя это большие траты, которые никогда не окупятся? Почему не размещают свои коллекции в лучших государственных музеях? Это вопрос сохранности коллекции?

П. А.: Ну послушайте, вот есть государственные банки, но люди почему-то начинают создавать частные банки.

Сделать свой музей — это же просто интересно! Это же не грибы в лесу собирать. Создание коллекции в какой-то степени акт творчества, ведь обычно у нормального коллекционера есть собственная авторская концепция, кураторская идея.

Яркий пример, на мой взгляд, лучший музей мира — это коллекция Фрика. (Коллекция старых мастеров, собранная американским промышленником Генри К. Фриком в конце XIX — начале XX века. — Forbes.) У человека просто был собственный вкус, свое представление об искусстве. Он не хотел, чтобы это было государственным, он хотел, чтобы его дети, внуки, правнуки управляли этой коллекцией, и они создали фонд, потом музей. Государственный музей таким быть в принципе не может, он более системный по определению.

М. Л.: Сорвал с языка! Для меня это тоже идеальный музей — не большой, не маленький, ни одной слабой или случайной вещи, все мотивировано. И потом, человек сумел не просто собрать вещи, а создать атмосферу. Чем более персонифицирована коллекция, тем интереснее она для зрителя. В принципе современный мир невозможен без частных музеев и частных институций — вспомните музеи Тиссена, Пино с его гениальным музеем современного искусства, музей Гюльбенкяна, фонд Прадо…

П. А.: Новая галерея Лаудера…

М. Л.: И, кстати, это хороший знак, что в России, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, есть люди, готовые открывать частные музеи.

То есть здесь исключительно желание коллекционера, обладателя частного музея, и нет никаких экономических причин?

П. А.: Какие экономические причины? Это же убытки. Экономически легче все это продать и получить деньги, чем сделать из этого коммерческое предприятие, хотя бы не теряющее деньги.

М. Л.: Сплошные убытки. Содержать музей — это огромные деньги.

В России появились коллекционеры. При этом меценатами из них становятся далеко не все. Почему не происходит «конвертации» коллекционера в мецената?

П. А.: Это вопрос времени. Экспансия своих ценностей — естественное человеческое чувство. Когда начинаешь заниматься некими художниками, хочется, чтобы их больше видели, потом со временем тратишь средства на их выставки, хочется, чтобы о них рассказывали. Это такой естественный процесс.

Недавно, например, Альфа-банк поддержал выставку Малевича в Амстердаме и Лондоне. В ходе выставки я попал в мир художников, искусствоведов, просто людей, влюбленных в живопись, в творчество Малевича. Интересно. И плюс, конечно, само отношение к спонсорам, уважение к ним со стороны музеев на Западе и здесь — это небо и земля. Когда ты выставляешь свои вещи на Западе, с тобой будет говорить куратор, он тебе долго будет объяснять свою концепцию, как и где вешать твои вещи, появляется возможность познакомиться с людьми, которые занимаются похожими коллекциями. Это по-настоящему захватывает.

М. Л.: Добавлю: Малевич ведь не просто художник. Это, в общем, репутация страны, это наш национальный бренд. Поэтому кто-то должен это делать для страны, для нашего развития.

Меценатство у нас, на первый взгляд, ограничивается спонсорством выставок и постоянных экспозиций. Почему нет более высокого уровня — практики покупки на аукционах картин, предметов для дарения музеям?

П. А.: Почему нет? Алишер Усманов, например, купил коллекцию Ростроповича и подарил Константиновскому дворцу.

Слушайте, это было аж в 2007 году. С тех пор я подобных историй не слышал.

М. Л.: А вы думаете, что на Западе это происходит каждый день? Там тоже это происходит достаточно редко.

П. А.: Потому что это еще и вопрос общественной атмосферы. Бывает время, когда хочется дарить, а бывает время, когда дарить не хочется. Когда растет экономика, в обществе надежды на благополучное будущее, люди охотно жертвуют деньги, в том числе и музеям. А когда атмосфера тяжелая, а будущее как минимум неопределенное, люди ведут себя по-другому.

А санкции сказываются на культурных контактах?

П. А.: Конечно, сказываются. Это же бюрократия. И решения, показывать кого-то или нет, они работают и в отношении выставок тоже. Плюс, учтите, негативный фон работает на снижении интереса к российским выставкам, коллекциям, художникам. Приглашать будут очевидно меньше.

М. Л.: Пока ничего трагического не происходит, музейное сообщество сохраняет дружелюбие, хотя отдельные мнения существуют у некоторых актуальных художников.

Это проведение политической позиции, которая бойкотирует Россию?

М. Л.: Да. Иногда в связи с их отказом могут срываться проекты. Но и музеи, и серьезные коллекционеры продолжают с нами активно работать. К примеру, мы реализуем все, что планировали сделать в следующем году в рамках года испанского языка и литературы. Я только что вернулась из Мадрида, разговаривала там с директорами музеев Прадо, Тиссена и Софии. Все хотят и готовы работать.

Тем не менее круг людей, которые вовлечены в культурную жизнь и готовы становиться меценатами, коллекционировать, разбираться в искусстве, не сильно расширяется. Авен, Усманов, Кантор, Ананьев, Вексельберг — одни и те же фамилии мелькают в наших списках много лет. Почему?

П. А.: Во-первых, у нас вообще список Forbes не сильно обновляется. Это в Америке каждый год куча новичков — кто-то попадает в список богатейших, кто-то из него выпадает, а у нас он такой забетонированный. Просто это такая социальная динамика.

Во-вторых, у нас практически не растет обеспеченный средний класс. На Западе коллекционирование — это не только миллиардеры. В этом смысле по отношению к собирательству предметов искусства, музейному делу мы отстали от западного общества лет на двести.

К примеру, для любого бизнесмена на Западе большая честь стать членом попечительского совета лондонской Тейт. Люди годами пытаются туда попасть, платить деньги, участвовать в его проектах. Это долгая, сложная процедура, отбор, голосование, очередь и т. д. — там в этом смысле куча разных интриг. Скажу честно, в попечительский совет Пушкинского музея мы очереди, увы, не видим.

Да что там Тейт, я недавно был в Иерусалиме, и директор Иерусалимского музея Джеймс Снайдер показывал мне список спонсоров. Там не сотни, там тысячи человек! Все эти люди регулярно собираются, обсуждают проблемы музея, каждый год жертвуют десятки миллионов долларов. Это огромный мир, которого здесь пока просто не существует.

И я считаю, что в этом функция попечительского совета — развивать эту культуру. Это займет много времени, должно вырасти поколение, которое увлечено не яхтами и самолетами, а коллекционированием. Это важно и с общественной точки зрения: только частные деньги могут обеспечить процветание музеев, прирост их коллекций. У государства нет денег на покупку новых экспонатов в музей.

М. Л.: Петр абсолютно прав. У нас немаленький список спонсоров, которые участвуют в финансировании проектов ГМИИ. Но огромная их часть — это западные компании, работающие в России. Решения принимают люди с определенной культурой, они привыкли, что так правильно, что это часть их жизни.