Нейроинтерфейсы: когда технологии и мозг человека соединятся

Год назад Илон Маск объявил об успешной операции по подключению нейроинтерфейса к мозгу человека. Через полгода прооперированный рассказал, что с помощью силы мысли он играет в шахматы и компьютерные игры. Но после первой имплантации компания Neuralink долго не публиковала отчет, что вызвало критику научного сообщества. Сейчас Neurаlink ищет добровольцев c параличом для проведения клинических испытаний в Канаде.

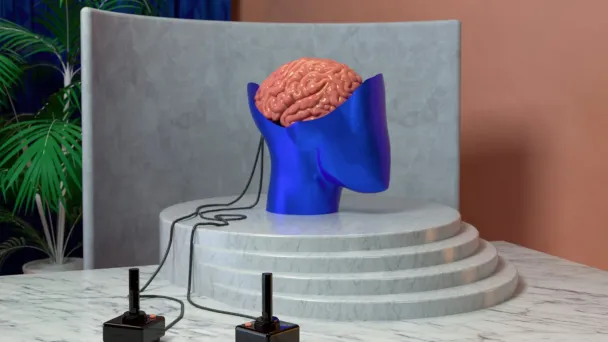

Нейроинтерфейс — это устройство, которое подключают к мозгу человека с помощью инвазивных или неинвазивных технологий. Электроды считывают и отправляют сигналы мозга напрямую другой технике. Но, несмотря на медийный ажиотаж, который возник после кампании Маска, других громких новостей в этой области пока не было. Forbes ознакомился с отчетом Сбербанка «Наука» за 2024 год, в котором указано, что объем рынка составил всего §2,4 млрд, а 87% занимают неинвазивные технологии. Но отсутствие новостей не означает, что ничего не происходит, — работа в лабораториях, включая Россию, кипит.

Прорыва не случилось, потому что это был не прорыв

Алексей Осадчий, руководитель научной группы «Нейроинтерфейсы» Института AIRI и директор Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, рассказал Forbes, что сама по себе технология не удивительна, а исследования и эксперименты в этой области проводятся на протяжении четверти века. «Большое количество новостей связано с масштабной маркетинговой кампанией и с энтузиазмом Илона Маска в вопросах соединения человека и компьютера — возможно, не совсем оправданным», — говорит Осадчий.

Пионером в имплантации устройств с электродами считается компания Blackrock Neurotech. За последние 25 лет ее инвазивные интерфейсы Utah Array были апробированы в лабораторных условиях примерно у 60 людей. Некоторые пациенты живут с устройством уже 10 лет. Utah Array похожа на крошечную щетку с электродами-иголками, которые подсоединяют к мозгу пациента. «Такие электроды не просто располагаются на коре головного мозга, они погружаются в нее, — поясняет Осадчий. — В Neuralink нашли менее травматичное инженерное решение: с помощью роботизированной системы в мозг в обход кровеносных сосудов имплантируются тонкие и гибкие нити с электродами».

Основной тренд — слияние нейроинтерфейсов с ИИ

Как заявил 19 февраля академик Константин Анохин на лекции «Мозг: итоги 2024 года», в прошлогодних научных исследованиях был сделан акцент на решениях по подключению нейроинтерфейсов к большим языковым моделям. В МГУ совместно с биотех-лабораторией Neiry поставили эксперимент под названием «Пифия». К мозгу крысы подключили нейроинтерфейс, соединенный с ИИ. Электроды стимулировали определенные зоны мозга, когда крысе задавали вопрос. ИИ помогал принять решение, выбрать кнопку ответа «да» или «нет».

По мнению руководителя межфакультетского проекта МГУ «Фундаментальные и прикладные нейротехнологии» Михаила Лебедева, такое исследование, как «Пифия», нигде в мире больше не было продемонстрировано, поэтому здесь можно говорить о большом успехе российских ученых.

Но главная сфера применения нейроинтерфейсов все-таки медицина, говорит Лебедев. Искусственный интеллект, подключенный к кохлеарному импланту (воздействующему на слуховой нерв и позволяющему компенсировать потерю слуха), может обрабатывать звуковые сигналы перед тем, как стимулировать внутреннее ухо. Более сложная задача — зрительные протезы. «К нейроинтерфейсам в реабилитации после инсульта или спинномозговой травмы тоже можно добавить искусственный интеллект. Я думаю, в ближайшие два-три года мы увидим революцию этих устройств», — сообщил ученый Forbes.

Тем временем в Калифорнийском университете отчитались об успешном использовании ИИ для возвращения голоса. По данным исследователей, ежегодно в мире примерно 1 млн человек диагностируют рак горла или шеи, из-за чего многие переносят операцию по удалению гортани. Компьютер реконструирует голос человека с помощью анализа движений лицевых мышц и обработки домашних видео, а пациенты могут записать свои голоса перед операцией, чтобы потом передать их ученым. Прооперированные больные могут общаться с родными. Но о массовом внедрении технологии речи пока не идет.

Реабилитировать после инсульта — да, лечить деменцию — пока нет

Неинвазивные нейроинтерфейсы, такие как МРТ и магнитоэнцефалография, с помощью которых можно как изучать активность мозга, так и посылать обратный сигнал, будут востребованы в реабилитации, считает профессор Лебедев. «Там, где не надо, чтобы парализованный больной вдруг на скрипке сыграл через нейроинтерфейс, а нужна медленная, но верная реабилитация, — там неинвазивные способы очень хорошо работают», — говорит ученый. Сейчас в МГУ реализуется проект по подавлению фантомной боли после ампутации конечностей.

Инвазивные технологии также используются для терапии некоторых заболеваний. Василий Попков, руководитель лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ, рассказывает, какие проекты есть в России: уже сейчас в клиниках проводят терапию болезни Паркинсона — с помощью стимуляции определенных зон можно убрать тремор. Похожая схема работает в терапии хронических болей. Третья область применения — эпилептические припадки.

Такие имплантируемые системы предлагает, в частности, компания «Моторика». Стимуляция блуждающего нерва используется при терапии трудноизлечимых видов эпилепсии. Система для спинного мозга облегчает хроническую боль, если лекарственная терапия нежелательна или неэффективна.

Пока не очень понятно, как лечить с помощью нейроинтерфейсов когнитивные нарушения — деменцию, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона — целиком, а не только тремор. В России поиском решений в этой области, в частности, занимаются в сколковском проекте «Лифт центр». Задача ученых — создать частицы микронного размера, которые смогут воздействовать на нейроны и передавать обратную связь.

Профессор Сколтеха и научный директор «Лифта» Глеб Сухоруков объясняет: «Сейчас эта группа заболеваний лечится с помощью лекарственных препаратов и инвазивных технологий, которые убирают симптомы. Здесь же будут применяться малоинвазивные технологии». Остальные детали разработчики держат в секрете. По словам ученого, микро- и наночастицы можно будет использовать не только в лечении нейродегенеративных заболеваний, но и при нарушениях моторики.

По мнению Василия Попкова, после успеха в лечении когнитивных нарушений те же технологии можно будет использовать в немедицинской области. «Если получится лечить Альцгеймер с нарушением памяти и мышления, то теоретически можно будет улучшить память здорового человека. Также в теории можно, например, заставить спать человека с бессонницей или, наоборот, продлить период бодрости», — размышляет Попков. Но ожидать таких решений, по словам ученого, можно не раньше, чем через 10 лет.

Ученые сходятся во мнении, что инвазивные технологии могут быть небезопасны. Кроме осложнений, которые могут возникать от операции на головном мозге, есть опасность отторжения организмом импланта как инородного тела. Василий Попков объясняет: «Вокруг электрода возникает воспаление, которое убивает нейроны. Также вокруг него образуется рубец. Если нейроинтерфейс имплантирован по медицинским показаниям — это оправданный риск. А если здоровому пациенту, то это совсем другая история». Сейчас группа Василия ищет обманку для клеток мозга, которые примут нейроинтерфейс как родной.

В сколковском «Лифте» уже разработали аддитивную технологию создания покрытий с лекарствами для медицинских изделий. Это полимерная оболочка, при растворении которой выделяется антибиотик или противовоспалительное вещество. В феврале прошлого года Глеб Сухоруков показывал разработку президенту и министру здравоохранения.

Что мешает развиваться нейротеху в России

По словам Юрия Матвиенко, руководителя департамента нейротехнологий в «Моторике», в России есть определенные регуляторные сложности. Чтобы зарегистрироваться, инновационные медицинские изделия должны пройти через клинические испытания с участием человека. «Это может занять несколько лет, а в случае нежелательных реакций процесс затягивается. Вы попадаете в некую регуляторную спираль, — подводит итог Матвиенко, — весь цикл регистрации может длиться около пяти лет, после чего изделия просто теряют актуальность».

Но главная проблема, по словам участников научного и бизнес-сообщества, которые работают в области нейроинтерфейсов, заключается в отсутствии государственной программы поддержки. Нейротехнологии впервые объявлены одним из приоритетов развития до 2030 года, но конкретных действий и шагов пока не было предпринято. Проектов и коллабораций много, но нет единой стратегии.

Алексей Осадчий приводит пример: для анализа мозговой активности методом магнитоэнцефалографии требуются высокочувствительные сенсоры. Чтобы их создать, нужны мощные и компактные лазеры VCSEL (Vertical-cavity surface-emitting laser). С помощью этих лазеров американцы уже создали сверхчувствительные устройства для измерения магнитных полей мозга.

У нас тоже есть такие решения, однако нам еще предстоит их компактизировать, то есть уменьшить в размерах. «Но еще нужно создавать консорциумы специалистов из разных сфер, чтобы был бесперебойный спрос на технологию, — говорит Алексей Осадчий, — ведь подобные лазеры — сквозная технология, которая используется в разных приложениях, включая навигационные системы подводных аппаратов и космических кораблей».

США и Китай обладают самыми представительными программами и ресурсами в области нейротеха, говорит Василий Попков. По его мнению, именно наличие двух конкурирующих центров обеспечит гонку достижений. «Когда нейротех доберется до здоровых людей и когнитивных улучшений, это уже будет вопрос технологического суверенитета. Потому что одно дело, когда у нас микроэлектроника и телефоны не свои, и совсем другое, когда не свои нейроимпланты», — резюмирует ученый.