Фабрика воспоминаний: как выглядит мир, в котором прошлое продается на аукционах

Тот, кто выставляет свои воспоминания на аукцион, не теряет ни связанного с ними удовольствия, ни памяти.

Приобретатель волен переживать воспоминание столько раз, сколько ему будет угодно, но не имеет возможности влиять на происходящее. Вмешательство в ход событий исключено.

«МемориПроджект» оставляет за собой право на удаление воспоминаний, которые будут сочтены оскорбительными или непристойными.

Систему «МемориПроджект» разработал в девяностые годы Шарль Обер, французский исследователь-нейробиолог. Ему удалось придумать способ дешифровки, перекодировки и экспорта на электронный носитель того, что человек видит, слышит, думает или ощущает, иными словами, способ извлекать из мозга то, что прежде не подлежало передаче, — воспоминания. Как ни удивительно, поначалу официальной реакции на революционное изобретение Обера не было практически никакой. Оно не вдохновило ни университеты, ни частные исследовательские фонды. Чтобы проект развивался и число «доноров» увеличивалось, сотрудники лаборатории Обера и помогавшие им студенты-волонтеры развесили во всех округах Парижа черные плакаты, на которых белыми буквами было написано: «МемориПроджект», а ниже указывался номер телефона. Любопытные одолели лабораторию звонками. Участвовать желали все — молодые и старые, словоохотливые и не очень. Молниеносный успех вывел Обера на мировой уровень, был создан банк данных, в него ежедневно загружались огромные массивы воспоминаний, для просмотра которых Обер спроектировал шлемы «А-Мемори». Сколотив на их выпуске состояние, он продолжал совершенствовать свое изобретение. Не в последнюю очередь коммерческий триумф его предприятия объяснялся интересом «доноров», которым выпал шанс делиться воспоминаниями и заодно извлекать прибыль из деятельности нового рыночного сегмента.

Аукционные дома считались эффективным каналом распространения и торгового обмена, тем более что их представители, дорожа репутацией, помогали выявлять подделки и гарантировали подлинность лотов.

Благодаря Шарлю Оберу даже самый проходной исторический факт отныне обретал бессмертие на совершенно ином уровне, нежели в виде фотографий и видеоматериалов.

Габриэль был не в силах ждать, ему требовалось немедленно посмотреть воспоминание о спектакле. В каталоге не уточнялось, какой фрагмент представления запомнился зрителю-продавцу. Что увидит Габриэль — разговор Ипполита и Терамена в первой сцене, признание Федры Ипполиту, отповедь Тесея сыну, смерть Ипполита, самоубийство Федры? Он так спешил, что, влетев домой, споткнулся о столик в прихожей, обругал себя: «Брата разбудишь!» — и только потом сообразил, что Эдуард сейчас в Лондоне. Скинув куртку, Габриэль не удосужился повесить ее на плечики, зная, что за него это сделает Нинон, ведь Габриэль и его брат, двое великовозрастных мальчишек, по-прежнему обитали в родительской квартире вместе с Нинон, воспитавшей их обоих. Он вбежал к себе в комнату и, не зажигая света, плюхнулся в удобное кожаное кресло. Габриэля охватило чувство блаженства. Он предвкушал наслаждение «Федрой» и трагизмом ее сюжета.

С тех пор как память стала объектом куплипродажи, качество закодированных воспоминаний неуклонно улучшалось. Если на заре этого метода передачи данных можно было увидеть лишь отрывочные изображения, картинка прыгала, а фоновый шум, близкий к ультразвуковому, ужасно мешал восприятию, сегодня помимо аудиовизуальной составляющей нейробиологам удавалось воссоздать запахи, прикосновения и даже вкус.

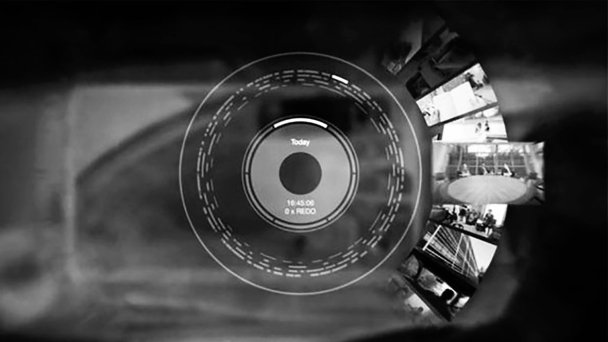

На покупку облегченной модели «А-Мемори VII», напоминающей солнечные очки, Габриэль пока не решался, слишком крепка была его привязанность к уже имеющемуся шлему — в нем он чувствовал себя комфортно, да и звук его абсолютно устраивал. Датчики на висках, испускающие пульсации, воспроизводили тактильные ощущения, а расположенные спереди почти невидимые пульверизаторы выделяли особые составы, которые воздействовали на органы вкуса и обоняния.

Прежде чем погрузиться в воспоминание, Габриэль задумался: «В чью же память меня забросит? Дело-то происходит в ноябре сорок второго...»

Он очутился на площади Пале-Рояль, позади театра, среди обнаженных деревьев. Мимо проносились велосипеды, за рулем которых в основном сидели женщины в плотных твидовых брюках-кюлотах. Такое скопление велотранспорта на улицах Парижа военных лет озадачило Габриэля. Вдоль садов и вокруг театра теснились гаражи.

Человек, в чье воспоминание он перенесся, вошел в просторный вестибюль театра. Стоявшие здесь до войны статуи Мольера и Корнеля убрали до лучших времен, и только великий Вольтер по-прежнему оставался наверху лестницы, по которой зритель поднялся на первый ярус. Мужчины в темных костюмах суетились, желая поскорее занять места. Следом за своими кавалерами величаво выступали дамы в тюрбанах, расшитых золотом или блестками. По просьбе билетерши публика подобрала полы теплых пальто, пропуская вновь прибывшего зрителя к центральному креслу второго ряда.

Люстры едва горели, отопления не было и в помине. Габриэль поежился от холода.

Раздались три гулких удара. Занавес открылся и явил взорам сводчатый дворец с высокими колоннами. Из глубины сцены появилась Федра под руку с Эноной. Они шли по одной из четырех перекрещивающихся дорожек. Царица, пошатываясь, болезненно щурила глаза. На ней был церемониальный наряд с тиарой, вуаль ниспадала на лицо, бледность которого лишь подчеркивала соблазнительность Федры. Она зашептала:

— Здесь погоди! Помедлим здесь, Энона! Идти нет больше сил: изнемогла я.

Свет, вновь увиденный, слепит меня, Сгибаются дрожащие колени.

Федра медленно опустилась на скамью, затем из последних сил выдохнула:

—Увы!

Габриэль расслабился, поняв, что успел на третью сцену первого акта — монолог Федры, ее первые признания, эпизод, в котором актриса умело раскрывает перед зрителем все грани своей героини — умирающей, царицы и влюбленной женщины.

Его раздосадовало, что человек, в чьем воспоминании он пребывает, смотрит представление вполглаза: «Да в самом же деле, нельзя, что ли, сосредоточиться на Мари Бель? Сколько можно пялиться по сторонам?!» Взгляд зрителя блуждал по залу и рассеянно изучал публику в боковых ложах бенуара, где, точно прилежные ученики, восседали немецкие военные в аккуратной форме.

Федра и ее спутница вели свой оживленный диалог понизив голоса. Вопрос Эноны: «Ты любишь?» — вырвал зрителя из полудремы, его взор опять устремился к сцене.

Царица словно окаменела, публика в зале затаила дыхание. Кажется, все знали наизусть, что скажет дальше Мари Бель, и вместе с ней прошептали:

— Я — безумна от любви.

В тот миг, когда прозвучала эта реплика, глаза Габриэля скользнули прочь от подмостков, неудержимо притянувшись к шее зрительницы, сидевшей в первом ряду ложи. Ее обнаженное плечо выделялось среди палантинов и манто.

Не обращая уже внимания на исповедь Федры, Габриэль почувствовал, что околдован этим бледным плечом, этой нежной шеей, этой атласной кожей, которая отражала отблески света в таинственном полумраке, словно шелковая ткань.

— Ты ужас от меня услышишь... Люблю... О, я дрожу, я умираю...

Габриэль не мог отвести глаз от силуэта, который вырисовывался перед ним в контражуре.

— Люблю...

Трепеща, Габриэль привстал на цыпочки, пытаясь разглядеть лицо женщины, губы которой, как ему представлялось, сейчас приоткрылись, а дыхание участилось, ведь Федра вот-вот должна назвать роковое имя.

— Кого?

Сомкнулись ли эти розовые уста, когда Энона задала свой простой вопрос?

— Ты знаешь... Амазонки

Сын, долго так преследуемый мною. — Как? Ипполит!

Плечи и шея зрительницы в первом ряду напряглись. Зачарованная расиновским текстом, она с вызовом подняла голову, и Габриэль тотчас вообразил, как незнакомка декламирует в унисон с Федрой:

— Ты назвала его.

Габриэль не услышал ни слова из ответа Эноны, запричитавшей будто древняя плакальщица. Она заметалась, точно птица во время грозы, которая пытается улететь хоть куда-нибудь, но поочередно наталкивается на непреодолимые препятствия. Наконец Энона упала к ногам своей госпожи, чей дух, казалось, устремился под своды театра.

Стихи Расина доходили до Габриэля отрывочно, приглушенными отголосками, зато малейшие движения зрительницы из первого ряда будили в нем неожиданные желания и дарили бесконечные обещания.

Габриэля терзали два противоречивых стремления — обнять эти, вероятно, озябшие плечи и в то же время обнажить их еще больше.

Речитатив Федры не умолкал, голос актрисы становился то громким и энергичным, то тихим и безжизненным.

Вместо того чтобы слушать Мари Бель, Габриэль рассматривал изящную спину незнакомки, любовался ее чуть склоненной головой, и его мысли уносились далеко. Габриэль парил. Мягкий голос актрисы погружал его в океан звуков, и Габриэль с упоением отдался фантазиям.

— Встречаюсь с ним; бледнею я, краснею, Смятение мне наполняет душу,

Глаза не видят, сил нет говорить.

Габриэлю почудилось, будто они с незнакомкой переживают одно и то же: вот она покачала головой, вот вздрогнула... Видимо, она отслеживала темп монолога Федры, дожидаясь взрывных строк:

— Мне кажется, что в тело льется пламя. Я узнаю проклятье Афродиты, Гнетущее наш осужденный род!

Публика бурно зааплодировала. Воспоминание оборвалось.

Габриэль снял шлем. Образ этих плеч, этой нежной шеи, этого наклона головы преследовал его всю ночь.