«Имени такого-то»: роман Линор Горалик об эвакуации психиатрической больницы

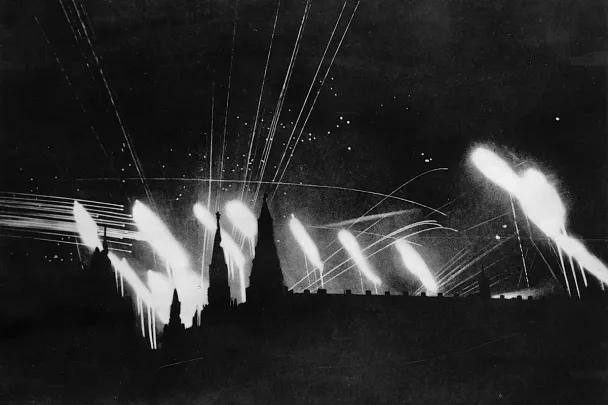

Октябрь 1941 года. Немецкие войска приближаются к Москве, а работающая в тяжелейших условиях психиатрическая больница имени такого-то ждет приказа об эвакуации. В атмосфере тревожного ожидания чувства героев достигают высочайшего накала, а больничный и военный быт становится все более осязаемым. История находящихся в смертельной опасности людей, больных и медиков, превращается в многослойную аллегорию, в которой переплетается военная историческая реальность и поэтический вымысел, самоотверженный подвиг и безумие, страх и надежда. К написанию этой книги автор готовилась много лет, опираясь на историю сложнейшей эвакуации московской больницы им. Алексеева (более известной как «Кащенко»).

Страшнее всего сейчас было попасть к своим, но и на этот случай он заготовил объяснение, над которым бился столько дней и которое так легко пришло к нему сейчас, когда он ковылял под луной, боясь застонать от боли в ноге: вышел в туалет, заблудился, слава богу, что нашел вас, отведите меня, пожалуйста, обратно. «конец, свобода, конец, свобода», — это сейчас не помогало, потому что боялся Борухов не конца, а муки: самый первый страх был — волки, второй страх был — что найдут раньше времени, примут за разведчика и станут пытать, и от этой мысли Борухов останавливался и складывался в три погибели, а мысли о том, что будет, если он дойдет куда надо, были такими, что часть дороги он протелепался с закрытыми глазами.

Отдохнуть он себе дал только дважды — когда понимал, что нога просто не выдержит, — садился на землю и считал: один раз до ста, другой до двухсот, обливаясь пóтом посреди ледяной ноябрьской ночи.

Первое село, то, куда ходил за едой Сидоров, оказалось совсем близко, и можно было остановиться и прямо здесь постучаться в избу, провернуть фокус с «заблудился», может быть, проспать у какой-нибудь жалостливой бабы ночь, может быть, даже поесть, вернуться к утру, сказать своим то же самое. Несколько минут он смотрел на черные избы, держась за живот, чувствуя, как синий переплет упирается краями в ребра, пытаясь отдышаться, а потом со стоном пошел дальше. «конец, свобода, конец, свобода», — нет, не помогало. он не помнил, сколько, по хвастливому рассказу сидорова, было идти до красного, но уже знал, что дойдет, — и когда увидел огни и услышал собачий лай, понял и обмер, и от страха быстро сходил по-большому, не утруждая себя лазаньем в кусты, прямо посреди дороги, отставив больную ногу в сторону.

Он поклялся себе ни при каких обстоятельствах не поднимать руки вверх, поэтому в ответ на щелканье затворов развел эти самые руки — трясущиеся, совершенно чужие — в стороны, словно пребывал в страшной растерянности или собирался станцевать лезгинку, и стал повторять: «Доктор! Доктор!» — старательно демонстрируя под пальто полы чертова халата, и все время, пока его, волочащего за собой раскаленную ногу, вели под дулами в какую-то избу и запирали там, он повторял: «Доктор! Доктор!» — уверенный, что его никто не слышит. его обыскали, но не заинтересовались ничем, кроме паспорта: оружия у него не было.

Избу заперли, он остался один и был один, и умирал, пока не вошел человек и не сказал с сильным акцентом:

— Здравствуйте, господин Борухов.

— Доктор! Доктор! — глупо повторил он.

— Простите — доктор Борухов, — тут же поправился человек и добавил: — Я доктор Виктор Леманн, я главный врач этого госпиталя.

— Вы говорите на русском, — сказал Борухов растерянно.

— Это мой родной язык, — с улыбкой сказал Леманн, — но я вырос в Германии. Мне было четыре года в семнадцатом году. мой отец был прекрасный русский врач. Я с огромным уважением отношусь к русским врачам.

— Спасибо, — зачем-то сказал Борухов.

— Что привело вас к нам, доктор Борухов? — спросил Леманн, присаживаясь на скамью. — Я думаю, это что-то очень важное, вы, наверное, проделали очень опасное путешествие.

И тогда Борухов сказал:

— Я надеялся... Врачи... Все-таки медицина, наука — это братство. Я надеюсь... Я хочу передать книгу. но это не книга, а рукопись. Пожалуйста, постарайтесь понять.

И Леманн понял. Сначала Борухов говорил, а Леманн спрашивал. Потом Леманн уточнял, а Борухов спорил. он спорил то с Леманном, то с собой, то защищал теорию Синайского, то спорил с ней так, как никогда бы не спорил при Синайском, а Леманн ее защищал, и только когда они оба выдохлись, Борухов понял, что снова весь в поту, и сомлел, и оперся на стол, и вдруг почувствовал, что боится поднять на Леманна глаза.

— Доктор Борухов, — сказал Леманн с интонацией, которую Борухов не мог разобрать, — простите, я должен оставить вас на несколько минут. мне надо поговорить с моим начальством.

— Зачем? — спросил Борухов мертвым голосом. — Вы же видите — я не... Просто возьмите рукопись... книгу... Я уйду... скажите — заблудился...

— Это совершенно невозможно, — сказал Леманн, улыбаясь, и, когда дверь в избу открылась, Борухов увидел у входа две черных фигуры с автоматами, и ключ проскрежетал в замке, и Борухов лег головой на стол.

Леманн вернулся, и Борухов зачем-то встал, но застонал и снова сел.

— Доктор Борухов, — ласково сказал Леманн, — мы готовы предоставить вам исследовательское место в Мюнхене.

Изба покачнулась.

— Более того, — сказал Леманн с заговорщической улыбкой, — мы готовы отправить с вами пятерых ваших подопечных.

И, уже все понимая, Борухов сказал очень твердо:

— А мой соавтор? Я не согласен работать без моего соавтора.

— Я восхищаюсь вашей лояльностью, доктор Борухов, — серьезно сказал Леманн, — но психоанализ — совершенно не поощряемая нами теория. А вот ваши разработки — социалистические, с национальным взглядом на воспитание — это крайне интересно. Подумайте — мы обеспечим детям уход, образование, современные медикаменты...

— У нас в стране все хорошо с медикаментами, — сказал Борухов.

— Не сомневаюсь! — тут же кивнул Леманн. — Но война, согласитесь, — не лучшая обстановка для больных детей. И мы бы предоставили новейшие методы лечения, — например, электрошоковую терапию...

— Наш электрошокер, между прочим, собрал мой соавтор, — сказал Борухов.

— Потрясающе! — изумился Леманн. — тем более нам надо торопиться, доктор: самолет будет в семь утра. Я отвезу вас сам, я все равно не засну: давайте, давайте, давайте. Вижу, вам тяжело идти: я подгоню машину ко входу.

В машине говорил Леманн: рассказывал о мюнхенской Лаборатории социал-демократического воспитания.

— Без языка вам будет трудновато, конечно, но на первое время мы дадим вам переводчика, — говорил Леманн, — и он же, конечно, будет давать вам уроки.

— Давайте вот тут остановимся, — выпалил Борухов у развилки. До баржи оставалось примерно полкилометра, но из-за поворота отсюда не было видно ни берега, ничего.

— Все понимаю, — откликнулся Леманн. — Меня наверняка встретят недружелюбно, так? Жду вас и детей, очень жду, и не забывайте — время идет. О вещах можете не беспокоиться — берите самое необходимое, мы всем вас снабдим.

Борухов пошел вправо, но как только дорога вильнула, перебрался, нахватавшись репьев, на левую сторону развилки.

Он не нашел в себе сил подивиться тому, что на барже не спали, и, протолкавшись к Синайскому, схватил его за руку и зашептал, но Синайский и сам искал его, и крикнул радостно:

— Борухов, где вы слонялись? Мы вас искать собирались уже, думали, вас медведь заел!

— Яков Борисович, ради бога... — сказал Борухов тихо. — Яков Борисович, пойдемте на палубу... Это срочно...

— Нельзя на палубу, — зашептал Синайский. — Вы что, не знаете ничего? Да где вы пропадали, действительно? Сидоров человека застрелил, нас грабить приходили, за спиртом!

Борухов на секунду замер с открытым ртом, а потом снова зашептал:

— Яков Борисович, пожалуйста, выйдем, — и, дотащив Синайского до какого-то закута, сказал, глядя себе на руки: — Яков Борисович, я... Яков Борисович, я сделал ужасное. Вы должны немедленно, сию секунду, прямо сейчас уплыть.

Все время, пока Борухов говорил, Синайский стоял, ссутулившись, закрыв глаза и держа ладонь на лбу. наконец, тот замолчал, и Синайский посмотрел на него долгим, ничего не выражающим взглядом.

— Я сейчас вернусь к нему, — сказал Борухов. — они не знают про баржу. И я его завезу и буду возить, пока... Пока смогу. может, удастся вывезти к нашим. А вам надо сию секунду отплывать.

— Вы с ума сошли! — змеиным шепотом завопил Синайский. — Вы вырвались! Вы не понимаете, что вы вырвались?! мы и так сию секунду отплываем, пока деревенские не пришли! Нашелся сусанин! Зачем вы к нему пойдете?!

— Иначе они по селам будут искать, — сказал Борухов твердо. — По селам искать нас будут. Вы представляете себе? а так... может, я его завезу.

— Нет, — сказал Синайский, — нет, нет, нет, я сейчас отправлю туда матросов с оружием. Идемте к Зиганшину.

— Нет, — сказал Борухов, — нет. Во-первых, я не переживу. А во-вторых, у него пистолет, я видел. если он кого-то застрелит... Вы отплывайте, а я пошел. Я еще попробую... Я скажу, что не могу бросить больницу, я передумал. Вдруг, ну вдруг я неправ...

— Борухов, — сказал плачущий Синайский.

Но Борухов уже быстро обнимал его и шел, постанывая, прочь, и путь до машины занял у него удивительно мало времени, и снова он набрал репьев, но к машине подошел, тщательно почистившись, с левой стороны. Леманн курил и радостно помахал рукой ему навстречу.

— Доктор Леманн, — сказал Борухов, согнувшись и растирая ногу, — вы... Я так вам благодарен, но я сейчас... не могу в такое время бросить больницу. Вы же главврач, вы наверняка понимаете, что...

И тогда машина, большая черная машина без задних окон, со всего размаху лениво вмазала Борухову огромным голым хвостом по лицу. Он ударился щекой о порожек автомобиля так, что два зуба вылетели и упали в пыль, и, пока он глотал кровь, Леманн за шиворот втащил его в кабину и сказал:

— Показывай дорогу, жид.