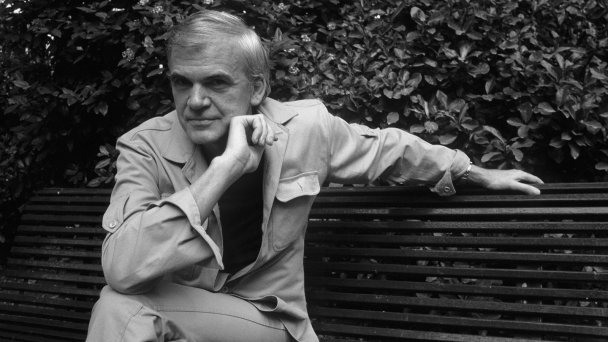

«Невыносимая легкость бытия»: как Милан Кундера выбрал уединение и чистую литературу

Милан Кундера часто повторял, что писателю не нужна биография: «Художник должен оставить после себя такое впечатление, словно он вообще не жил. Его частная жизнь не принадлежит публике». Последние десятилетия Кундера действительно провел в уединении, закрыв свой мир от посторонних глаз и практически не давая интервью. Однако первая половина его жизни полна если не приключений, то ярких событий, впрочем, типичных для восточноевропейского интеллектуала его поколения.

Кундере было 10 лет, когда Гитлер оккупировал Чехословакию. После изгнания немцев он вступил в компартию, но в 1950 году был исключен из нее из-за неосторожной фразы в личном письме. К счастью, более серьезных последствий это не имело, а вскоре наступила оттепель, и Кундеру в партии восстановили.

В 1967-м он стал одной из самых заметных фигур на IV съезде чехословацких писателей, фактически давшем старт событиям «Пражской весны» (попытка либерализации и реформ в Чехословакии в 1968 году, которая закончилась вводов советских танков в Прагу — Forbes Life). В аналитической справке КГБ СССР того времени он назван одним из идеологов «реакционного ядра» писательского союза. Разумеется, после ввода в Чехословакию советских войск Кундеру перестали печатать, а в 1970 году вновь исключили из партии. Пять лет спустя он эмигрировал и поселился во Франции. В 1979 году Кундера был лишен гражданства Чехословакии, а в 1981-м стал французским гражданином.

Впрочем, и во второй, «бессобытийной», половине жизни прошлое как минимум один раз настигло его. В 2008 году в чешском журнале появилась статья, авторы которой обвиняли Кундеру в сотрудничестве с коммунистической охранкой: якобы в 1950-м он сдал властям агента чехословацкой эмигрантской организации. Писателю пришлось выступать с опровержениями. На его защиту встали крупнейшие прозаики: Габриэль Гарсиа Маркес, Джон Кутзее, Салман Рушди. Но история с доносом так и осталась до конца не распутанной.

В России, однако, больше известен другой скандал, спровоцированный критическими высказываниями Кундеры о Достоевском и русской культуре. В 1985 году он рассказал, как после подавления «Пражской весны» остался без работы и один из доброжелателей предложил ему переделать в пьесу роман Достоевского «Идиот»: «Я перечитал «Идиота» и понял, что даже если бы мне пришлось голодать, я бы не смог выполнить эту работу. Мир Достоевского с его выходящими из берегов жестами, мутными глубинами и агрессивной сентиментальностью отталкивал меня». В ответ Иосиф Бродский написал эссе «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому», а позже раздраженно отозвался о писателе в одном из интервью: «Кундера — это быдло. Глупое чешское быдло».

Как бы ни относиться к той давней полемике, следует признать, что если Кундера и был несправедлив к Достоевскому, то собственный метод он охарактеризовал очень точно. В русском романисте его раздражало превалирование чувства над разумом. Это был «мир, где все обращается в чувство, где чувства возводятся в ранг ценностей и истины». Спасение от этого «чувствоцентричного» мира Кундера нашел в рационализме французского Просвещения, предложив заказчику вместо «Идиота» сценическую обработку романа Дени Дидро «Жак-фаталист и его хозяин».

Эта история мало говорит нам о Достоевском, но много о Кундере. Рационалистическая традиция Дидро несравненно ближе ему, чем экзальтированная «безбрежность» Достоевского. Недаром, покинув Чехословакию, он обосновался именно в Париже, перешел на французский язык и требовал, чтобы его называли французским писателем, а не чешским.

Последнее, пожалуй, справедливо. Впрочем, первый (и, по мнению некоторых критиков, лучший) роман Кундеры «Шутка», вышедший в 1967 году и полный черного юмора и острого переживания трагического абсурда жизни, прекрасно вписывается в центральную линию чешской прозы, от Ярослава Гашека до Богумила Грабала. «Шутка» — идеальный сценарий для режиссеров чехословацкой «новой волны», легко представить, как ее экранизировали бы Милош Форман или Иржи Менцель.

Но в самом известном своем романе, легендарной «Невыносимой легкости бытия» (1982), Кундера то и дело прерывает движение сюжета подробными экскурсами то в философию Ницше, то в теорию китча, то в музыку Бетховена. Это блестящий образец западноевропейской интеллектуальной прозы, несмотря на героев-пражан и собаку по кличке Каренин.

В последующих произведениях Кундера еще более решительно стирает грань между собственно романом и философским эссе. Выступая в амплуа постмодерниста-иллюзиониста, он постоянно разрушает «четвертую стену», демонстрируя читателю изнанку своих приемов и подробно рассказывая, как выдумывал своих персонажей. Даже названия его поздних книг — «Бессмертие», «Неспешность», «Подлинность» — представляют собой абстрактные понятия, становящиеся основным предметом рефлексии Кундеры-прозаика.

В эссе «Нарушенные завещания» Кундера приводит «странные диалоги», в которых ему неоднократно приходилось участвовать. «Вы коммунист, господин Кундера? — Нет, я романист». «Вы диссидент? — Нет, я романист». «Вы правый или левый? — Ни тот ни другой. Я романист»». На протяжении почти всей своей долгой жизни ему действительно удалось сохранить эту, казалось бы, несколько архаичную позицию писателя и только писателя. Не присутствующего в соцсетях, не участвующего в общественной жизни, почти не высказывающегося по актуальным поводам человека, проводящего жизнь за письменным столом. Затворника и нелюдима, пишущего в среднем по одному небольшому роману в пять лет и напряженно размышляющего о бессмертии и подлинности, тяжести и легкости, сексе и любви.